Советуем ознакомиться скитское покаяние и молитва с несколькими вариантами на русском языке, с полным описанием и картинками.

Скитское покаяние и молитва

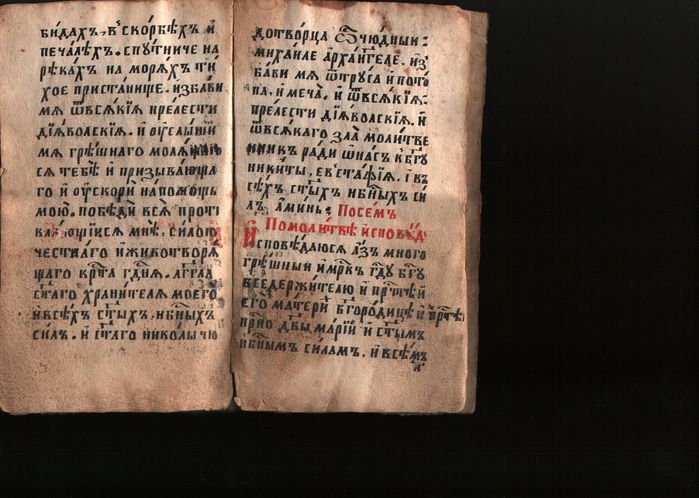

Скитское покаяние. 1961 год

В молельне Марьи Егоровны пахло, как в церкви. И лампадка, горящая под образами, и темные лики святых, и черный крест над ними – в сумерках всё казалось таинственным и пугающим. Горница эта была нежилая, хотя у стены стояла аккуратно застеленная деревянная кровать, дальше – огромный сундук, обитый железными полосами, сверху украшен домотканой дорожкой. В углу был низенький столик, на котором что-то лежало, прикрытое полотенцем. И это «что-то» Анна угадала без труда – книги. Только, видно, не все, а те, что нужны каждый день: устав, псалтырь и требник, может, и Четьи-Минеи тут же лежали.

Известие о Тимофее Марья Егоровна встретила спокойно, лишь перекрестилась, облегченно вздохнув, – живой хоть, слава богу. Да еще раза два переспросила, сколько Тимофею осталось сидеть, словно не могла запомнить. Анна чувствовала себя скованно, обстановка в горнице была непривычной, да и сдержанность, с которой выслушала рассказ о сыне хозяйка, казалась странной. Зародов прав: Марья Егоровна изменилась. То ли холоднее стала, то ли к гостям почувствовала недоверие. Помнится, плакала здесь же о Тимофее, а теперь, узнав о его судьбе, словно потеряла вдруг всякий интерес к сыну. Лишь изредка неожиданно посмотрит Анне в глаза и отведет взгляд, будто провинилась в чем, либо обиду держит, а сказать о ней стесняется. Впрочем, в сумерках-то и не поймешь, что в ее глазах. Однако же вот в молельню пустила, в святая святых. Но почему-то, когда в избу заводила, – огляделась по сторонам: не видит ли кто.

И поужинать не предложила, не спросила, устала ли, намучилась ли, пока добиралась.

В одной из своих статей Никита Страстный писал, что психология старообрядцев и логика их поведения очень резко отличаются от привычных нам, потому, дескать, возникают большие трудности в общении с ними. Все они тугодумы, но при этом могут принимать самые невероятные решения почти мгновенно. Их поведение практически не зависит от настроения, они всегда постоянны и сдержанны, даже в те моменты, когда внутри кипят страсти. В самых сложных и трагических ситуациях никогда не определить духовное состояние старообрядца по его внешнему виду. Гудошников рассказывал случай, что как-то осенью, в шугу, мальчонка вывалился из обласка на середине реки. Сбежался народ, стали искать лодку, веревки, жерди, и тут на берегу появились два брата-кержака. Не обращая внимания на причитания женщин и суету мужиков, они сели на землю, и один из них стал снимать сапоги. Мальчишка барахтался в ледяном месиве, тонул на глазах у взрослых, а тот старообрядец не спеша раскрутил портянки, палец почесал, затем фуфайку снял, сложил аккуратно и, перекрестившись, полез в воду.

– Ты подержись ишшо, – сказал мальчишке кержак, оставшийся на берегу. – Сейчас Мефодька доплывет и возьмет тебя. Вода-то холодная – нет?

Мефодий плыл неторопливо, расталкивая льдины и поправляя шапку, которую то ли забыл, то ли специально не снял. С берега ему орали, материли его, чтоб плыл быстрее, а он словно не слышал. Но со своим братом переговаривался. Вернее, продолжал беседовать о том, о чем они, видимо, беседовали, пока не увидели тонувшего. Мефодий доплыл до мальчишки, взял его за шиворот, и нет – скорее к берегу, так еще обласок хотел поймать.

– На нем, поди, веревки нету, – с берега сказал брат. – Это Ванькин обласок-то, а у Ваньки веревки не было. Лед станет – придет и выдолбит. Далеко не унесет.

Мефодий послушался, оставил обласок и поплыл к берегу. Там он стащил с мальчишки фуфайчонку, закутал его в свою и в сапогах на босу ногу пошел домой. Его брат взял мальчишку на руки, чуть ли не под мышку, и понес в ближайшую избу.

«Старообрядцы не сразу привыкают к чужому, незнакомому человеку, – писал Никита Евсеевич. – Но, привыкнув, вдруг теряют интерес, мало и неохотно беседуют, а то и вовсе будто не замечают, поскольку считают уже своим. Для дела это тоже плохо. »

Статья посвящалась проблеме сбора книг у старообрядцев, но не была опубликована, копия ее хранилась у Аронова еще с тех времен, когда они дружили с Гудошниковым, у Аронова-то Анна и прочитала ее.

Чем дольше оставалась Анна в горнице-молельне, тем сильнее она сознавала всю сложность, а может быть, даже и тщетность затеянной экспедиции.

– Я, пожалуй, пойду отдыхать, – негромко сказала она. – От Останина пешком шла, устала.

– А иди, иди, – спохватилась Марья Егоровна. – Иди с Богом.

Анна вышла из горницы, впотьмах расстелила постель и легла. Ей хотелось послушать, не станет ли Марья молиться после ее ухода – может, что и прояснится в ее поведении? – но сон навалился сразу, душный и глухой. На короткое мгновение показалось, что она снова в своей комнате, в «пятихатке», и за стеной плачет ребенок. Однако и детский плач отлетел и растворился, как убегающий звон колокольчика.

Проснулась она оттого, что ее окликали по имени. Просыпалась долго: то казалось, что зовет ее мать, то Юра, но почему-то в облике Ивана Зародова, то будто она сама стоит у постели и будит себя же. Наконец, проснувшись, она увидела перед собой Марью Егоровну. Марья сидела на табурете, словно у постели больного, и в рассветных сумерках лицо ее казалось серым.

– Ты уж прости меня, что подняла ни свет ни заря, – проговорила она. – Хотела вчера тебе сказать, да не смогла. А теперь нутро горит.

Анна приподнялась, прислонилась к спинке кровати, натянула одеяло.

– Ты не пугайся, не пугайся. Тебя обмануть – Бога обмануть. Что Тимофей ко мне не идет – сама ж я виновата. – Голос ее был тверд и строг. – И что живет непутево – тоже моя вина перед ним.

– Что вы на себя наговариваете? – хриплым со сна голосом проговорила Анна. – Где же тут ваша вина, Марья Егоровна?

– Ты слушай меня, слушай. Я же Тимофея-то, как Кирилла мой мученическую смерть принял, невзлюбила. Ох как невзлюбила! Грех и сказать. Можно ли сына так-то. И потом ровно камень на душе носила. Когда отца-то с милицией в тайгу провожали – беглых искать, – Тимофей повис у него на стремени и орал как блаженный. Мол, не вернется тятька наш. Всегда – ничего, а тут как ошалел парнишка. Кирилла-то и правда не вернулся, убитого привезли на волокуше. И вот запало мне тогда, что будто Тимошка беду накликал. Его бы мне любить, сиротинушку, плакать бы над ним, жалеть его, а мне – будто наваждение. Исповедалась я одной старухе. Она говорит, бес в Тимку вселился, молиться его заставляй. Я его и держала на коленях по целой ноченьке. Бывало, он, сердешный, так и заснет под образами. Видано ли было так мальчишку мучить?

Марья говорила, не поднимая глаз, и все перебирала, перебирала руками край своего передника, словно четки при молитве.

– Я могла давно его отыскать, – продолжала она. – Сколь раз собиралась. Дойду до Останина и назад скорей. А ну как найду? Он, Тимофей-то, спросит: а за что ты так не любила меня? За что мучила. А за что я мучила его? Да за то, что одна, без Кириллы, осталась и не ведала, как жить дальше. Он – ребенок, дитя неразумное. Ну, закричал он тогда. Может, от Бога ему было, или детским сердечком своим почуял, что не приедет живой тятька его. Вот мне и наказание под старость лет.

– Он простит вас, Марья Егоровна, – откашлявшись, после паузы сказала Анна. – Должен простить. Ему ведь тоже не сладко там живется.

– Думаешь, простит? – Марья подняла глаза. – Парень-то он крутой вырос, характерный. И зло долго помнит. Раз как-то прутиком отстегала, чтобы за речку не плавал, так он мне года два поминал. Конешно, что ему около меня жить? Моленьем замучила, вот он и подался с Лукой. А у тебя мать живая ли?

– Живая! – улыбнулась Анна.

– Ждет, – подтвердила она. – Я из Еганова письмо ей отправила.

Марья Егоровна помолчала, теребя передник, лицо ее вдруг просветлело.

– Ой, брат-то твой, Иван Николаевич, так читал хорошо! – И с надеждой: – А ты по-старинному умеешь ли?

– Умею, Марья Егоровна.

– Нынче-то мало кто умеет, – она засуетилась. – А чтение для нас – экая благость, душа отмякает. Кирилла-то мой читал. Бывало, сядем рядышком, возьмет он книгу и читает, да с толкованием. И так светло делается. Так я принесу книгу-то?!

Как бы хорошо ни знала она материалы Никиты Страстного, как бы ни помнила списка книг, хранящихся у «вдовы макарихинского наставника Кириллы Мефодьевича Белоглазова, Марьи», а все-таки гора толстых, затянутых в почерневшую кожу фолиантов поразила Анну. Книг оказалось тридцать семь, хотя по списку значилось сорок две. В отделе она чуть не каждый день соприкасалась, конечно же, с большим количеством книг, чем здесь. Но там они были уже открыты, описаны и принадлежали народу. Здесь же, в глухой сибирской деревеньке, сокровища Марьи Белоглазовой словно удесятерялись в ценности, потому что таили в себе новые открытия. Анна понимала, что книги эти, учитывая их уникальность и значимость, не могут принадлежать только владелице и хранительнице их – Марье. Не могут. Но юридической хозяйкой и полноправной распорядительницей книг была лишь она, Марья, и лишь от нее зависела дальнейшая судьба их. Можно было смотреть на книги, брать в руки, листать, читать, чувствовать загрубевшую кожу переплетов, слушать мягкий либо сухой шелест листов, разглядывать изящную, утонченную вязь древнеславянского письма, но передать их в общественное пользование было нельзя.

Все книги оказались в удивительной сохранности, некоторые были тщательно и искусно реставрированы: едва заметно отличались восстановленные крышки, застежки, утерянные и обветшавшие листы переписаны почерком, стилизованным под руку древнего писца, – все это говорило, что книги долгое время находились у бережного, любящего их хозяина. Только три оказались когда-то побывавшими в воде – желтые, кое-где изъеденные плесенью и жучком. Марья выкладывала их из сундука так, словно невеста приданое показывала.

– Заодно и посушим, пока вёдро, – радовалась она. – Я каждый год вытащу их, пересушу – и назад. Изба-то сырая, зимой холодно бывает, а книги сыреют.

В сенях Марья освободила полки, принесла еще несколько досок, пристроила их на чурках и с помощью Анны стала перетаскивать книги из горницы.

– Вот эта книга братом моим Федором прислана. – Марья задерживала в руках всякую книгу, гладила ее, щупала бумажные закладки. – Он в Красноярском крае живет, Мотыгинский район. А вот эта с Урала принесена. Ишь, красивая-то какая. Цветник называется. Кирилла сказывал, за нее две отдали на Урал. Будто она его прадеду очень уж поглянулась. А эта – больно уж мелконько писана, глаза-то у меня и не берут. Про нее Кирилла сказывал – из Поморья она вынесена.

И так почти с каждой: с историей, с каким-нибудь случаем. Иногда Марья, оттолкнувшись от книги, как от берега, принималась рассказывать, как они жили раньше в «Омской», как там целину пахали и лес корчевали, как потом бежали сюда сквозь болота по «соляной тропе», проложенной казаками. Но и тут их царь-антихрист достал, и пяти лет тайно не прожили. Мужиков насильно на извоз брали, на плотницкие работы гоняли, баржи строить заставляли. Потом то одна война, то другая.

И пока рассказывала Марья Егоровна, присев с книгой в руках, Анна перебирала и раскладывала другие, стараясь опознать каждую, указанную в списке Никитой Гудошниковым. Когда она наткнулась на Апостола федоровской печати – дрогнули руки и голос сел.

– А вот эта откуда? – забывшись, спросила она и перебила Марью Егоровну.

– Эта из молельной к нам пришла, – сказала Марья. – А в молельную ее Фрол Сергеич пожаловал, который в четырнадцатом на войну братый был и не вернулся. После нынешней войны у нас молельную-то закрыли, – вдруг зашептала она. – Приехал уполномоченный из области, ругался. К нам радиво провели, а кто-то столбы спилил. Говорит, я вас за такие дела сошлю. Куда ж нас дальше-то ссылать, сам бы подумал? Вот молельную и велели закрыть, а иконы с книгами в речку хотели снести. Наставника-то после Кириллы у нас не было. Ну а мужики испугались, пришли ко мне, говорят, забирай книги, утопят. Я ночью пошла – а боюсь! – и в мешке помаленьку перетаскала да в подполье спрятала. Так они семь лет там в бочках и пролежали. Боялась все, мыши поедят: четырех кошек в избе держала и на ночь в подпол садила. И тоже сушила каждый год. Подпол к осени сушу и книги с ним.

Когда в руки Марье попала одна из пожелтевших, покоробившихся от воды книг, она виновато покачала головой, вздохнула.

– Гляди-ко, совсем пропадает книга. И листы повяли, и буковки размазались. Кирилла шибко любил ее читать. Вот и закладки его лежат. Он одежину-то ей новую изладил, а листы поправить не мог, трухой, говорит, идут.

Анна взяла у нее книгу, открыла. Буквы вдруг запрыгали, задвоились, хотя текст в этом месте от воды не пострадал. «Хошу вамъ, братие, брань поведати новыа победы, како случися брань на Дону великому князю Дмитрию Ивановичу и всем православным христианам с поганым Мамаем. »

– Ее Кирилла из Останина принес, от Петра Мальцева, покойничка, – рассказывала Марья. – Перед войной как-то слух прошел, будто люди из района приехали и книги будут отбирать. Ну, Петр-то Иваныч взял да книги в снег закопал, в огороде. Весной дело было, тает кругом, вода. Люди те, оказалось, перепись делали, а про книги обманный слух вышел. Неделю они в снегу пролежали, распухли – страшно смотреть. Он-то, Петр Иваныч, что удумал: на хлебную лопату, да в печь посадил – сушиться.

«Он же безбожный Мамай начать хвалитися и поревновав второму Иулиану отступнику, царю Батыю, и нача спрашива-ти старых татар, како царь Батьш пленил Русскую землю. » – Анна осторожно закрыла книгу. Вот он, сборник XVI века с текстом «Сказания о Мамаевом побоище», о котором в материалах Гудошникова исписано несколько страниц.

– А эта книга гостит у меня. – Марья показала толстую, но небольшую книгу. – Уж пятый год пошел, надо бы домой ее отправить хозяину, да не с кем, пути никому нет в ту сторону.

И, видно, поняв, что Анна не слышит ее, Марья отложила книгу, сцепила на груди руки.

– Чудно, – проронила она. – Книга-то – в чем душа держится, а все ей интересуются. Вот и Кирилла любил ее, и потом Никита-одноногий приходил – тоже из рук не выпускал, и Леонтий-странник.

– Кто? – вздрогнула Анна.

– Леонтий, говорю, странник.

– Нет-нет! Вы сказали – Никита.

– А, Никита-одноногий, – Марья Егоровна улыбнулась смущенно, поправила платок. – Тот, который все ко мне сватался. Пойди, сказывал, Марья, за меня, я тебя в город увезу или лучше у тебя здесь останусь. Даже говорил, согласный по вашему обряду свадьбу справить. Шутил, конешно. Я тоже смеялась: пойду, мол, когда у тебя нога вырастет. Погоди, он же в прошлом годе у нас бывал, недавно.

– В прошлом году он не был у вас, – возразила Анна. – Уж четыре года прошло, как был.

– Неужто? – ахнула Марья Егоровна. – А кажется, давеча. К нам новые люди редко приходят, потому и чудится – недавно. А ты знаешь его, Никиту-то?

– Знаю, – кивнула Анна. – Никита Евсеевич Гудошников.

– А, так, ага, – согласилась Марья. – Он мне и адрес оставлял, и приехать сулился. – Она вдруг насторожилась, подняла брови. – Живой ли он, Никита?

– Ну, слава богу, – вздохнула Марья и, приблизившись, шепотом спросила: – Ты не от него ли пришла-то?

– От него, – проронила Анна и опустила голову. «Ладно, пусть, – решила она, – это святая ложь. Так будет проще и для нее, и для нас».

– М-м-м. – многозначительно произнесла Марья и умолкла.

Анна взяла на руки три книги, отнесла в сенцы, вернулась. Марья Егоровна, не вставая, обернулась к иконам, бегло перекрестилась, словно тем самым завершая какие-то свои размышления, и вдруг сказала:

– Я ведь грешница великая. Один Бог знает, как грешна.

Анна уловила в ее голосе тот тон, ту же строгость, с которой Марья рассказывала о своей вине перед сыном. Однако, не объяснив ничего, хозяйка взобралась на печь и достала сумочку с пшеницей.

– Сушить будем, пока вёдро. Ты пшеничку бери да насыпай в книги. Чтоб между всеми листами попала. Так-то, с хлебом, хорошо сохнет, особливо когда ветерок.

Часа через два пересыпанные пшеницей листы раскрытых книг шевелил и сушил теплый ветер. Только те три, побывавшие в снегу и печи, прошедшие воду и огонь, лежали закрытыми.

– В чем же грех ваш, Марья Егоровна? – напомнила Анна.

Марья ответила сразу, будто все это время только о том и думала:

– А грех книги держать, коли не читаешь. Кругом я грешница.

Вечером, улучив время, Анна пошла к Зародову, вернее, к старику Петровичу, где теперь обитал Иван. Шла неторопливо, здороваясь с прохожими и едва удерживаясь, чтобы не побежать. Все, хватит болтаться Ивану без дела. Пока есть возможность и доступ, не уповая на удачу, надо усадить его за переписку «Сказания о Мамаевом побоище». Слово в слово, знак в знак. Даже на память, не имея в руках известного текста, Анна определила и тем самым подтвердила вывод Гудошникова: у Марьи Белоглазовой была совершенно новая, неведомая редакция «Сказания. »

Калитка усадьбы старика Петровича оказалась крепко закрученной толстой проволокой. На двери тяжелой гирей висел замок.

В Макарихе начинались покосы. По утрам во дворах старообрядческой части населения звенели о наковаленки молотки: отбивались литовки, а на другом конце деревни, где стояли бараки и двухквартирные домики лесоучастка, с утра до вечера в течение нескольких дней слышались раздольные русские, лихие, а то и блатные песни, изредка прерываемые злой руганью, шумом потасовки и милицейскими трелями. Вербованные вернулись с лесосплава и теперь отправлялись на лесоповал в дальние кедровые урочища.

В самый разгар покоса у заброшенной молельни появились два старика с топорами и рубанками. Один был местный, Егор Ошмарин, другой-останинский, по прозвищу Барма, – оба лысоватые и сивобородые. Они починили рассохшийся пол, залатали крышу, принесли откуда-то и подогнали оконные рамы, застеклили их и взялись за побелку. Вернее, белить пришли старухи, старики таскали с речки глину, месили ее ногами И штукатурили стены. Осилив ремонт в четыре дня, старики заперли молельню на замок и ушли. Однако на следующий же вечер какая-то бабенка, из леспромхозовских домов, заподозрив своего мужика в любовной связи с кержачкой, прибежала на площадь, где, по ее разумению, стояла изба разлучницы, и выхлестала все стекла в молельне. Утром снова пришли те же старики, невозмутимо застеклили окна и на скорую руку смастерили ставенки.

И все то время, пока шла гулянка и стучали молотки по косам в Макарихе, Лука Давыдыч со странником-паломником Леонтием сидели в избушке. Точнее, сидел постоянно только Лука, Леонтий же по утрам бегал в деревню, приносил хлеб домашней выпечки, молоко и говорил одни и те же слова:

– Не время еще, не время.

Выжидая нужное это время, Лука Давыдыч чуть не утонул. Отстояв в молитвах до рассвета и проводив странника в деревню, он пошел удить рыбу на озеро, пристроится с удилищем на кочке и, сморенный, заснул. А проснулся он в воде, причем ушел уже с головой: прямо у берега глубина доходила до двух метров. Лука вмиг сообразил, что тонет, призвал на помощь Бога и, достав ногами дно, сильно оттолкнулся. Однако только поднял муть и глубже ушел в ил – полупудовая верига тянула вниз. Он перекрестился и с именем Господа на устах сделал еще одну попытку – бесполезно. Вода зеленела и искрилась над головой, как купол райского храма. Голову тянуло вниз, ноги же, наоборот, вверх. Он отдался воле воды и попробовал вынырнуть ногами. Вынырнул, но под тяжестью вериги застрял между дном и поверхностью воды, как топляк в реке. Дыхание уже было на исходе, глаза лезли из орбит и шумело в ушах. По обряду и данному обету, снимать вериги было нельзя даже в таком случае: коли выпало утонуть – на то Божья воля. И он согласился с ней, мягко осел на дно и приготовился умирать. Смущало и вводило в сомнение его только одно обстоятельство: вдруг стало обидно, что владыка небесный избрал для него такой путь к себе – через утопление, ибо, знал Лука Давыдович, утопленников даже на кладбищах не хоронили и креста не ставили. «На роду написано – муки терпеть до кончины», – пронеслось в его тускнеющем сознании, и в это мгновение он услышал чей-то голос: «Пей воду, раз вынырнуть не можешь. Выпьешь озеро – духовное и телесное спасение будет».

Лука разинул рот, глотнул раз, другой, третий, потом вода сама полилась, но озеро не убывало. «Да бросай ты этот ключ к чертовой матери! – громко сказал кто-то сверху. – Потом достанешь и наденешь». Лука Давыдыч в момент выполнил указание и пробкой вылетел из воды. Подплыл к кочке, подтянулся и выполз на берег. Желудок был настолько полный, что булькало в горле. Он сунул пальцы в рот, как его учили в нефтеразведке – чтобы не пьянеть, и рыгнул фонтаном воды. Затем, едва отдышавшись, пал на колени и воздел руки к небу.

– Господи-и! Владыка небесный! Услышал Ты глас мой – отныне на благо Тебя великие дела творить буду!

«Лезь за веригой», – сказано было сверху.

Подвывая, постанывая и крестясь, Лука Давыдыч сбегал в келью за веревкой, потом нырнул, отыскал в илу буровой ключ, привязал его и поднял наверх.

– На все Твоя воля, Господи, – пришептывал он, просовывая голову в цепь вериги. – Червем земным стану, букашкой, метличкой. Только чтобы Твоим созданием быть, владыка Всевышний.

Чуть дождавшись Леонтия, он поведал ему об утоплении и избавлении от смерти божественным чудом.

– Знамение тебе Господнее было, – определил странник. – От Бога сигнал был: пора! Настал час! Сотворишь еще при народе чудо – и поведешь за собой общину!

Собирались они долго, тщательно. Леонтий заставил Луку надеть чистую рубаху, подстриг его кружалом, бороду расчесал. А перед самым выходом снял икону со стены, обрамил ее Марьиным полотенцем и дал ему в руки.

– Как будешь входить в Макариху, – начинай псалмы петь, – наказал он. – Иди не спеша, все улицы обойди, а затем на площадь, к молельне ступай. Там взойдешь на колодину и поджидай народ. И пой все время, понял?

– Понял, – сказал Лука Давыдыч. – А когда чудо творить?

– Я скажу, – пообещал странник-паломник. – Только слушайся меня и делай, что прикажу.

И они выступили в Макариху.

Лука Давыдыч шел впереди с иконою в руках, высоко подняв просветленную голову и шепча молитвы. Леонтий плелся позади, часто останавливаясь и выискивая что-то под корягами. Где-то на середине пути он подозвал к себе Луку и указал палкой на змею.

– Кто это, Лука, перед тобой?

– Гад ползучий, – ответил Лука.

– Верно, – похвалил странник-паломник. – А в чем сила гада подколодного?

– Не в яде, а в зубе, который у него есть, – поправил Леонтий, доставая из кармана шелковый шнурок. – Вот гляди, что будет.

Он ловко придавил голову змеи, поймал ее пальцами возле ушей и, раскрыв таким образом ее пасть, набросил шнурок на выступивший из верхней челюсти двурогий зуб. Рывок – и змеиный зуб, вылетев, упал в песок.

– Теперь и гад безвреден, – наставительно проговорил странник, бережно выпуская змею из рук и давая ей палец для укуса. – Ишь, тычется, бьет, а кусать нечем. Набирайся мудрости, Лука: без зуба и ядовитый гад человеку не страшен.

Прошли еще немного, странник опять Луку позвал. Лука остановился покорно и приготовился к новому экзамену. На сей раз Леонтий комара поймал, взял его за крылья, к лицу Луки поднес и спрашивает:

– А это кто, раб Божий?

– Верно, – обрадовался странник. – Кровопиец. А отчего он кровь пьет? В чем его сила?

– Как отчего? Жрать хощет, ясти. А сила – в его носе, в жале.

– Э-э, Лука, нет, – погрозил пальцем Леонтий. – В жале нету силы. Комар кровь пьет, чтобы потомство дать. Не дай ему крови, и вымрет ихнее стадо. В том и сила его, Лука.

Лука не совсем понял, но согласился с учителем. Однако учитель на этом не успокоился. Он тут же изловил крупного, ядреного паута, взял его за брюшко и, поднеся к уху, послушал гудение.

– Вот еще одна тварь Божья, – сказал он. – Тоже крови жаждет. А где уши у этой твари, Лука?

– Уши-то? – Лука пристроил икону к вериге, чтобы не падала, и почесался. – Должно быть, на голове.

– Опять не угадал, – вздохнул странник. – А знать тебе надо. Уши у него в крыльях. Вот, гляди. – Он оборвал пауту крылья и, положив на ладонь, скомандовал – лети! Паут не полетел, пополз, как букашка, и свалился на землю. – Ишь, не слышит! – обрадовался Леонтий и поймал еще одного паута. – Теперь смотри дальше. – Странник положил насекомое на ладонь и, придерживая пальцем, приказал лететь. Паут улетел. – Понял? – спросил он. – Уши в крыльях.

– Понял, – сказал верижник.

– Поверил. Уши в крыльях.

«Господи! – думал Лука Давыдыч. – Ты мне послал сего мужа мудрого, чтобы из тьмы к свету вывести душу мою. За что благо такое ниспослал мне? За что перст твой на меня указал? Грешен и темен я, рази не видишь ты, Господи?!»

Но в это время Лука вспомнил, а вернее, осознал, что всю его жизнь с ним случается нечто удивительное. Что бы ни творил он, где бы ни был, всюду за ним Божий глаз и помощь его. Видно, с младенчества избрал его Бог внучонком своим и, как дед, теперь пестует всю жизнь. Ведь и застрелен мог быть милиционером Халтуриным или на фронт послан, и потом, на буровой, в нефтеразведке, сколько раз ему на голову сверху ключи падали и другие железные предметы – хоть бы что! И когда с Тимкой Белоглазовым в колонию попали, опять Лука под святой опекой оказался. Тимка год от звонка до звонка отсидел, его же через шесть месяцев выпустили. Сегодня вот утонуть мог – не утонул. Может, и грехи с него сняты вроде как наполовину? Может, под Божью амнистию он попал?

– Только человек, Лука, – продолжал странник-паломник, – такая тварь, что и без зубов кусать может, кровь чужую пить, а потомства не давать, и уши у него на голове. Потому Бог и крылья ему не дал. Веришь ли мне, раб Христов?

– Истинно верю, праведник! – сказал Лука.

Когда среди деревьев замелькали крайние избы Макарихи, Леонтий перекрестил Луку Давыдыча, сказал взволнованно:

– Ступай, баловень Божий! Да пой громче!

И пошел Лука, и запел Лука хвалу. Вот уж никогда не подозревал, что голос у него может быть таким громким, сильным и светлым! Словно не из его глотки, не из его уст – с неба падал и разливался тот голос. Захлопали оконные рамы, забренчали калитки, залаяли собаки во дворах. Там и сям показывались люди: старухи в праздничных платках, старики с расчесанными бородами, ребятишки-школьники, на каникулах гостящие. Все на улицу выбегают, на Луку смотрят. Лука же раз кругом по улицам прошел, другой – народ все подваливает, кто-то уж за ним пристроился с иконой в руках. Все что-то говорят – рты разинуты, руки с клюками, двоеперстия мелькают, – смеются от радости, а Лука Давыдыч знай себе поет! И вдруг стало ему казаться, что люди кругом мелконькие стали, он же вырос так, что провода на столбах по брови ему только.

Обошел он все кержацкие улицы и, выйдя на площадь, восшествовал на колодину, как странником велено было, огляделся вокруг. Молельная, что столько лет в запустении стояла, аж блестит – так ее обделали, обиходили, и народ на площади принаряженный, ликосветлый. Только узнать кого в толпе трудно, стеной стоят, как один человек. Допел Лука последний псалом, и тишина наступила в Макарихе. Лука по колодине прошелся взад-вперед, заметил, что под ногами что-то написано мелом. Прочитал и ахнул: слова матерные, видно, школьники на каникулах от безделья маются. Стер он босой ступней писанину, еще раз толпу оглядел. «Пора и чудо творить, – подумал. – Самое время пришло».

Однако в этот момент у колодины Леонтий очутился и двоеперстие к небу поднял.

– Слушайте меня, агнцы Божьи! – воскликнул. – Пришел я к вам из Иерусалима от Гроба Господня, чтобы путь указать во тьме зла и неверия. Доколе жить вам, аки псам на Привязи? Доколе блуждать вам без света по лесу темному? Доколе лететь лебедям над бездною черной. Вывел я нынче из пустыни лесной брата вашего, веригою телеса мучившего, Луку. Зрите и почитайте его, аки Господа вашего, ибо перст Божий на него указал.

Народ смотрел на Луку восторженно, некоторые из старух на колени пали, руки стали тянуть, кричать:

– Светлый круг над головою зрим!

– Отныне соберет он вас в стадо и, аки пастух, поведет к свету и благости! – продолжал странник-паломник. – Отверзите же жизнь поганую мирскую и ступайте за святым братом своим, аки за Христом, ибо имеет он теперь силу чудотворную!

– Веди нас, Лука! – закричала старуха, ближе всех стоящая, и потянулась к нему, чтобы к веригам прикоснуться. Но высоко был верижник, не дотянулась.

– Ой! Ой! Гад ползучий! – вдруг заорал Леонтий и отпрыгнул от колодины. – Зрите: гад от святого места уползает!

– Гад! Гад подколодный! – заговорила толпа и придвинулась ближе к змее. – Эко гады-то уж к домам нашим подползают!

– Спустись, Лука, на землю да возьми его голой рукой, аки апостол Петр брал! – вскричал странник. – Избавь братьев и сестер своих от яда поганого!

– Чуда хотим! Чуда!

– Избавь нас, Лука!

Лука положил икону с полотенцем на колодину, скользнул босыми пятками на землю.

– Как гада возьмешь – веригу сними, – шепнул ему Леонтий. – И к народу со словом обратись.

– Понял, – сказал Лука.

Люди обступили верижника со всех сторон, замерли – и только рты разинутые чернеют. Лука Давыдыч подошел к змее, присел на корточки, зажал буровой ключ между колен и потянулся руками. Змея зашипела и наддала ходу. Толпа одобрительно зашумела и стихла.

«Не трогай гада, – вдруг услышал Лука голос сверху. – Худо будет, тяпнет за руку-то».

– Ой, тяпнет! – крикнул кто-то в толпе. – Не суй руку!

На него зашикали, заругались.

И тогда Лука Давыдыч взял змею за туловище и поднял ее над головой. Гул восторга и божественного удивления возреял над народом!

Но в этот момент подколодный гад взвился и ударил Луку в запястье. Невыносимая боль стрелой пронзила всю руку, огнем полыхнуло в глазах. Лука машинально отшвырнул змею и попал ею в толпу. Народ шарахнулся в стороны, а Лука, схватившись за руку, заорал мучительно и тоскливо:

Люди бросились к молельне, затем к колодине, поднялась паника. Кто-то попутно затоптал каблуками змею, вбил ее в землю. Ор понесся над площадью, которого в Макарихе с войны не слыхали. Лука сидел над колодиной и беспомощно озирался: Леонтий куда-то исчез, а рядом оказался старик Ошмарин, который тянул его за веригу и приговаривал:

– К фельдшеру надо, Лука Давыдыч, к фельдшеру! Пропадешь!

Потом подскочила какая-то старуха – та самая, что к веригам тянулась, – и запричитала;

– Ой, рука-то на глазах пухнет! Айда ко мне, я заговор знаю, айда!

Потом еще кто-то очутился рядом и начал куда-то тянуть, а Лука сидел в пыли и смотрел на капли крови, вытекающие из ранки, смотрел как, завороженный, и единственный голубой его глаз вылезал из орбиты. Заслышав шум, от леспромхозовских бараков бежали вербованные, ребятишки, собаки.

Старик Ошмарин, отчаявшись поднять Луку, сдернул с него веригу, бросил в пыль и взял «чудотворца» под мышки.

– Пойдешь ты, дурень, али нет?!

И тут из-под колодины выползла еще одна змея! Зашипев на Луку, она скользнула по песку, обогнула его босые ноги и поползла себе подальше от шума и гомона. Лука запоздало поджал ноги, прижал к груди раздувшуюся, как колотушка, руку.

– Говорила же тебе: не смеши людей, – проговорила Марья Белоглазова, неожиданно появившись у колодины. – А полотенце свое я возьму. Оно у меня одно от стариков осталось. – Марья сдернула с иконы полотенце, но, не сделав и трех шагов, остановилась. – Эх, и гадов-то нынче в деревне развелось – ступить некуда, – проговорила она и, подняв брошенный Ошмариным буровой ключ, старательно прикопала змею. – Так и ползают, так и ползают.

Лука распрямился и, оттолкнув старика Ошмарина, побежал, высоко задирая босые, избитые по лесам ноги.